Cuando aprender es un privilegio: las brechas educativas en La Guajira

En 2020, el nombramiento oficial de Ana María Uriana como docente fue recibido con alegría en su comunidad wayúu. Por primera vez, una maestra de Koloyosú alcanzaba un reconocimiento formal del Estado tras una década enseñando por vocación.

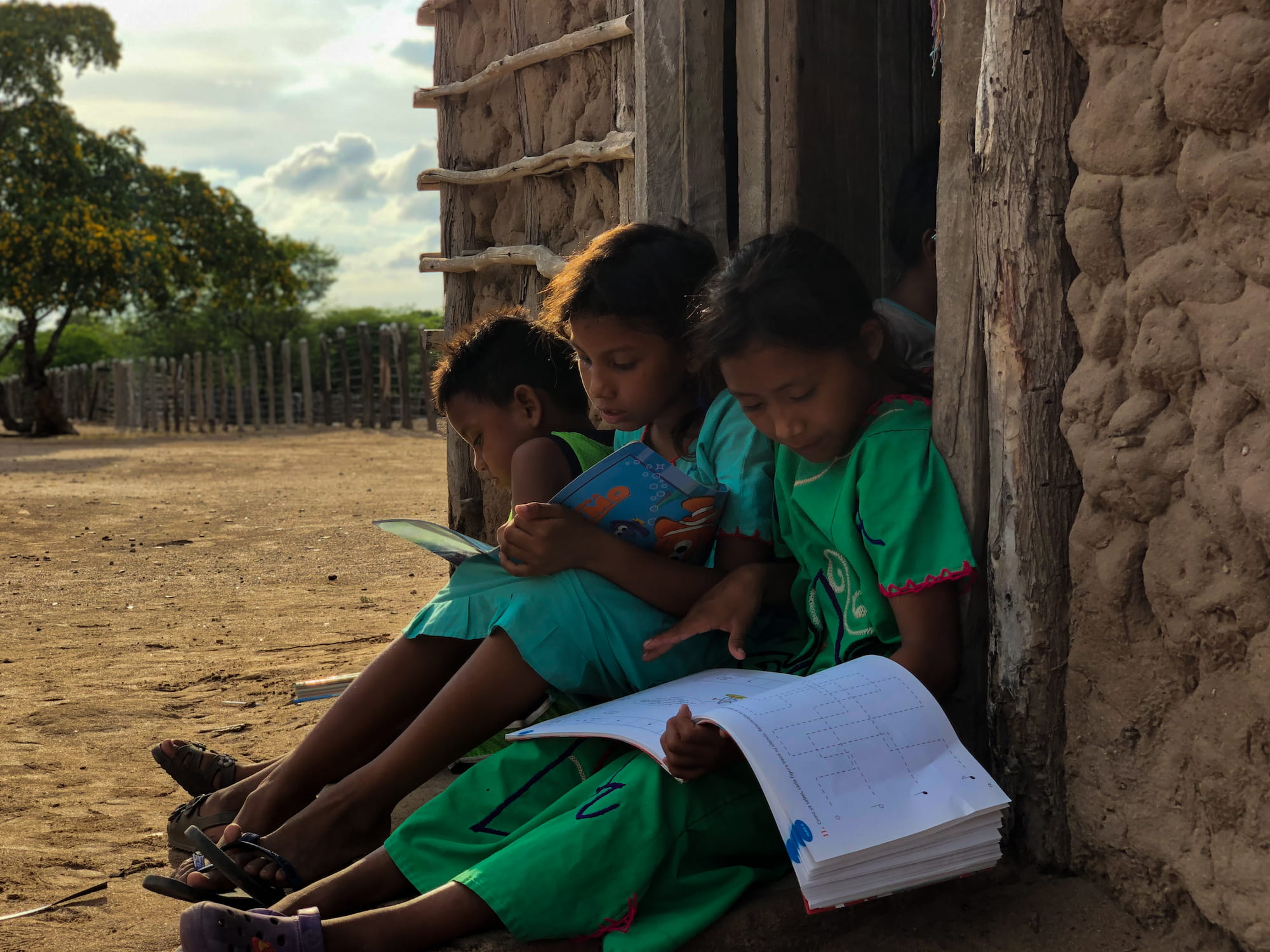

Ese logro, sin embargo, reveló una realidad compleja. En Koloyosú, un asentamiento indígena en la media Guajira, cada avance individual contrasta con un sistema lleno de carencias estructurales.

¿Qué significó para la ranchería que una de sus mujeres fuera nombrada docente oficial? Sin duda, orgullo e identidad reforzada. Pero también preguntas urgentes: ¿cómo enfrentar la falta de recursos, la desnutrición que afecta a los niños, la inaccesibilidad de las escuelas y un modelo educativo diseñado de espaldas a la realidad indígena?

Para Ana María y sus alumnos, ser reconocidos por el sistema no resolvía por sí solo las desigualdades persistentes ni garantizaba el derecho a una educación digna. Por eso, comunidades y expertos insisten: la educación intercultural es un derecho, y está consagrado en la Constitución, en la Ley 115 de 1994 y el Decreto 804 de 1995.

Su historia abre un interrogante mayor: ¿cómo superar los obstáculos estructurales que todavía impiden que los hijos de Koloyosú aprendan sin renunciar a su lengua, su cultura y su futuro?

La desigualdad en cifras

En La Guajira rural convergen múltiples carencias que golpean directamente el derecho a la educación. La pobreza es extrema: el índice de pobreza multidimensional (IPM) sitúa a municipios como Uribia en 92,2%, solo superado por Maicao. Esta condición se traduce en desnutrición y deserción escolar crecientes.

El 59,7% de la población guajira enfrenta inseguridad alimentaria moderada o grave, una situación que se refleja en las aulas. En comunidades como Kasuushi, en la Alta Guajira, alrededor de 35 niños caminan casi dos horas para llegar a la escuela.

La ONG Acción Contra el Hambre (ACH) alertó que las tasas de mortalidad por desnutrición en La Guajira son hasta ocho veces superiores al promedio nacional. En lo corrido de 2025 se han registrado 1.013 casos de desnutrición aguda en menores de cinco años, mientras que en 2024 fueron 1.729.

A nivel nacional, las brechas educativas son enormes. Solo el 6,7% de los colombianos indígenas accede a la educación superior, frente al 18,8% de la población general.

En el ámbito rural, las diferencias comienzan desde la base. De acuerdo con el informe “Calidad Educativa en Zonas Rurales de Colombia: Un Camino por Recorrer” realizado por el Laboratorio de Economía de la Educación (LEE), de la Pontificia Universidad Javeriana, apenas el 47% de los niños indígenas logra acceder al preescolar, y menos de la mitad de quienes inician primero de primaria llega hasta grado 11. En otras palabras: menos del 50% de los estudiantes indígenas que empiezan primaria alcanzan a graduarse de bachillerato.

La infraestructura escolar agrava la situación. El 68% de las escuelas rurales de La Guajira no tiene servicio eléctrico, y solo el 40% cuenta con agua potable constante, frente al 70% en áreas urbanas. En los hogares indígenas, apenas el 2,1% tiene acceso a internet, comparado con el 10,8% del promedio departamental.

Esa precariedad se refleja también en la vida diaria de los estudiantes. Gobiernos indígenas y organizaciones locales coinciden en un hecho dramático: muchos niños wayúu reciben al menos dos refrigerios diarios en la escuela únicamente gracias a donaciones privadas, ya que el Estado no garantiza de forma regular la alimentación escolar. En varios colegios, las clases continúan iluminadas con velas o linternas, un símbolo doloroso de las profundas carencias que atraviesa la educación rural indígena.

Además, existe discriminación sistémica que margina los saberes indígenas. Todavía es difícil para los jóvenes de distintas castas llegar a la universidad, y el sistema tiene parte de responsabilidad”, dice Ana María. Las normas educativas de nivel superior siguen siendo monoculturales y monolingües: rara vez incluyen la lengua y la cosmovisión wayúu. En la práctica, muchos niños pierden contacto con su cultura al alejarse del pueblo. “Hoy en día se está perdiendo la cultura, las costumbres a través de la evangelización del colegio… los niños olvidan sus raíces, su lengua”, lamenta la docente.

Para contrarrestarlo, Ana María implementó en Koloyosú un currículo propio con cuatro materias interculturales que se enseñan en paralelo a las básicas: cosmovisión, artes y juegos tradicionales, lengua wayuunaiki y conocimientos en pastoreo y alimentación.

Maestros en resistencia

El esfuerzo, sin embargo, tropieza con un problema estructural: la falta de maestros indígenas con nombramiento oficial. Según cifras oficiales, en todo el país existen cerca de 15.000 docentes en sedes mayoritariamente indígenas, pero un alto porcentaje trabaja con contrato temporal. En las zonas rurales, el 42% de los maestros son provisionales, frente al 27% en áreas urbanas.

Algunos profesores wayúu complementan la enseñanza con notas culturales, acompañamiento psicopedagógico o talleres extracurriculares. En sus clases incorporan, por ejemplo, las leyendas que explican el origen de las mochilas y los chinchorros, reforzando así la transmisión de la tradición oral. Pero todos coinciden en una necesidad urgente: estabilidad laboral y presupuestos adecuados para sostener una educación que preserve la cultura y reduzca la deserción.

Las voces de la comunidad confirman estos hallazgos. Segundo Sapaua, líder wayúu de las rancherías de Aturaimpa, lo recuerda con claridad: “sentí un fuego en mi corazón al ver que los jóvenes debían caminar horas para estudiar”, cuenta. Fue ese impulso el que lo llevó, con el apoyo de su ranchería, a levantar en 2017 la primera escuela del lugar. En apenas seis meses construyeron cinco aulas, pagando a los albañiles y reuniendo materiales básicos con recursos propios. Hoy, gracias a ese esfuerzo colectivo, 30 niños estudian allí y reciben dos refrigerios diarios. “Lo hicimos nosotros mismos, con recursos de los padres de la ranchería”, dice Segundo con orgullo.

Estos educadores son agentes de resistencia cultural, defendiendo la interculturalidad como herramienta para preservar la lengua y la cosmovisión, frente a un sistema que tiende a homogeneizar la educación.

Proyectos e iniciativas emergentes

A pesar de las brechas y carencias, en La Guajira y en otras regiones del continente han surgido experiencias que muestran caminos posibles. La educación intercultural bilingüe (EIB), por ejemplo, se ha consolidado en 17 países latinoamericanos con distintos enfoques.

En Colombia existen antecedentes comunitarios como el Programa de Educación Bilingüe e Intercultural (PEBI) del Consejo Regional Indígena del Cauca entre los nasa, o los proyectos etnoeducativos de los emberá-chamí en Antioquia, que integran idioma, arte y saberes ancestrales en la escuela.

La UNESCO ha subrayado que la EIB es un modelo que busca valorar plenamente la cultura indígena y reorientar el currículo hacia un aprendizaje armónico entre lo ancestral y lo occidental. En el caso de los wayúu, no se trata únicamente de traducir asignaturas al wayuunaiki, sino de garantizar un sistema que enseñe a habitar dos mundos a la vez.

A estas apuestas pedagógicas se suman innovaciones tecnológicas y comunitarias. En Kuisa, Uribia, la Pontificia Universidad Javeriana instaló 26 paneles solares en un colegio etnoeducativo con 700 niños wayúu, dándole autonomía energética y reconocimiento internacional. En Kasuushi, donaciones privadas dotaron de luz a 50 estudiantes por primera vez. En otras rancherías, huertas escolares enseñan prácticas de alimentación ancestral y radios comunitarias en wayuunaiki llevan contenidos educativos a zonas aisladas.

También avanza la formación de maestros indígenas. Universidades nacionales ofrecen diplomados y maestrías en EIB, mientras ONGs y agencias internacionales como UNICEF y Save the Children financian becas y programas de residencias pedagógicas. Es un esfuerzo que fortalece experiencias como la de Ana María, quien a sus 59 años cursa estudios universitarios para actualizar sus contenidos y llevarlos a sus alumnos.

La voluntad política, sin embargo, aún se queda corta. Aunque el Plan Nacional de Desarrollo 2022–2026 contempla la consolidación del Sistema Educativo Indígena Propio, la mayoría de las iniciativas sigue dependiendo de proyectos temporales y donaciones externas. En el Congreso se discute un fondo fijo para la etnoeducación, mientras propuestas como Escuela en el Territorio, que busca que las universidades ofrezcan carreras a distancia en las rancherías y que la reforma educativa incorpore de manera explícita la enseñanza intercultural. Pese a ello, la integración de estos esfuerzos sigue siendo incipiente.

Como advierte Ana María, lo que se necesita es “encontrar un nivel que le dé igual importancia a los conocimientos indígenas y a la educación tradicional”, y no seguir trasladando modelos urbanos que resultan ajenos a la vida en el desierto.

En medio de estas tensiones, educadoras como ella recuerdan que la escuela no solo es un aula: es motor de pervivencia cultural y desarrollo comunitario. La lección es clara: la educación intercultural bilingüe no es un favor del Estado, sino un derecho reconocido por la Constitución y la ley, y exigido por las comunidades como parte de su identidad.

Lejos de considerarse marginal, la escuela wayúu debería ser vista como un laboratorio de innovación social: un espacio donde los currículos alternativos, las tecnologías adaptadas y los saberes ancestrales ofrecen claves para el futuro del país. Reconocerlo implica invertir con visión de largo plazo, empoderar a los maestros indígenas y escuchar a las comunidades. Solo así se avanzará hacia una educación que no borre raíces, sino que las fortalezca, cumpliendo con honestidad el mandato de formar a las nuevas generaciones en paz y equidad.