Pescar entre fronteras

El banco Quitasueño, a unos setenta kilómetros de la isla de Providencia, en el Caribe colombiano, es un buen lugar para comenzar esta historia en la que se entrecruzan la pesca de subsistencia, la comercial artesanal, la industrial e ilegal. También una lucha entre la sostenibilidad y el extractivismo, en medio de asuntos ambientales, de soberanía nacional y de seguridad alimentaria local. Un nudo de tensiones difícil de desentrañar y que desde la Colombia continental se suele mirar a la distancia.

Estos conflictos cruzados ocurren, además, en la Reserva de Biosfera Seaflower, un área marina de 180 mil kilómetros cuadrados de exuberante biodiversidad, designada por la Unesco en el año 2000. También, a nivel nacional, ha sido constituida como Área Marina Protegida, con 6.5 millones de hectáreas, la segunda más grande de Colombia.

¿Cómo explicar, entonces, este nudo de problemas sociales, ecológicos, económicos y políticos, en una reserva protegida que debería ser un paraíso ambiental? Para llegar a Quitasueño primero debemos pernoctar en el cayo Serrana. Luego iremos a Providencia, para finalizar en San Andrés, las dos islas cuyos contrastes nos ayudarán a entender la dimensión de estos conflictos superpuestos.

Cayo Serrana

La rigurosa travesía desde Providencia ha durado seis horas. El Raizal Spring The Revolution es la moderna embarcación de los pescadores de la Asociación I-Fish que nos ha traído en medio de un mar con resaca o corriente de retorno, como la llaman los pescadores. Atardecía cuando por fin posamos nuestras huellas en el cayo Serrana. Solo pudimos poner pie aquí previa autorización de la Dirección Marítima (Dimar) y del Comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia (Cesyp).

Serrana es como una perla de arena coralina con forma de marañón. La custodian infantes de la Marina quienes, además de ejercer soberanía, protegen a las tortugas y la fauna que vive aquí. Cada turno de guardia dura entre 45 días y tres meses. Incluso después de tantas semanas en aislamiento, en las noches los infantes miran fascinados el firmamento con un montón de estrellas para pedir deseos en el silencio de este inmenso mar.

Llegamos con varias libras de bonito ‒una especie de primo más pequeño del atún‒ que los pescadores de I-Fish capturaron en una demostración de pesca que nos hicieron en el camino. Al irse el sol, los infantes de Marina empiezan a freírlos de inmediato para la cena de todos. Mientras tanto algunos expedicionarios arman carpas y otros buscan un lugar en la intemperie para pasar la noche.

Hay un grupo que no ha parado de conversar durante la travesía. Ellos hacen parte de cualquier solución constructiva sobre los conflictos sumados en este “maritorio”, bella palabra que combina mar y territorio: el profesor Germán Márquez, propulsor de la creación de la reserva Seaflower; William Tephud, director de Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca (Aunap); Glenda Arboleda Casas, la directora regional de la Aunap; y Edgar Jay, de la Asociación I-Fish, de la isla de Providencia, quien lidera una propuesta cuyos detalles no cesan de conversar.

Se trata del “Acuerdo de conservación y gestión sostenible de la pesca artesanal del archipiélago”. En palabras sencillas: gestionar la pesca de manera sostenible, tanto para el ecosistema como para las comunidades raizales. Se dice pronto, pero la implementación supone todo tipo de desafíos porque se pisan muchos “callos”, con la letra elle, de los que les duelen a diversos actores interesados en estos recursos.

“Este modelo empezaría por Quitasueño. La idea es dejarlo en descanso por dos años, mientras se aprovechan otras zonas, permitiendo la recuperación de especies clave como langostas, peces y caracol pala. Así también le damos una oportunidad a los corales sometidos a una constante presión. Son unos ecosistemas que hoy sufren un impacto acumulado de la pesca intensiva y la necesidad urgente de regenerarse”, me explicaría el profesor Márquez al regreso de esta expedición.

Por eso estamos en Serrana, en una fase de socialización de ese acuerdo, firmado hace pocos días en Providencia. Por eso vamos a Quitasueño. Con ellos aún dialogando a mis espaldas me dispongo a dormir a la intemperie en un colchón que me han prestado los infantes de Marina. Sus voces se funden con el inigualable arrullo de las olas. Alcanzo a contar siete estrellas fugaces, a las que le pido un mismo deseo antes de cerrar los ojos.

Son las 5:45 a.m y las estrellas se van apagando mientras empieza a salir el sol en Serrana. El sistema satelital skylight restablece la conexión de la base con el resto del mundo. Es una pieza fundamental para el monitoreo y vigilancia del maritorio. El Raizal Spring The Revolution prende sus motores pues harán una faena de pesca antes de volver por nosotros para continuar con la expedición.

A media mañana, cuando zarpamos dejando atrás el adiós de los infantes y la última foto para la memoria, nos adentramos a un sistema de bajos y cayos que el capitán Jay nos empieza a nombrar: “Cayo norte o Cayo de los pescadores; Bird Cay, donde los pescadores de los catboats tenían dos ventanas de viento y dependiendo de cual se anclaban en una u otra posición, para pasar la noche”.

Observamos más montículos de arena a lo lejos. El intenso oleaje que deja el Raizal Spring hace surfear las maderas náufragas, que terminan enredadas entre el sargazo que llega desde el Golfo de México. Avanzamos en búsqueda del premio mayor: Quitasueño y su gran canal azul o blue chanel, ese corredor verdiazul que fascina a los pescadores y guarda tesoros y advertencias.

Quitasueño

Quitasueño, es como un rosario de ecosistemas marinos que merece descansar de tanto asedio para regenerar sus arrecifes y especies marinas. Con sesenta kilómetros de largo y entre diez y veinte de ancho, alberga 54 formaciones coralinas. Algunas de ellas afloran en marea baja y otras se encuentran parcialmente emergidas formando complejos laberínticos, difíciles de navegar.

Para los raizales, surcar Quitasueño es un auténtico delirio: seguir los canales de composición turquesa y azul rey implica esquivar el riesgo de encallar en sus frágiles sistemas coralinos donde yacen, como advertencia silenciosa, decenas de barcos que datan del periodo de colonización y llegan hasta las últimas décadas.

Solo la mirada atenta de un hombre de mar experimentado como Jessie Archbold, el proel del Raizal Spring, señalando con el índice a la izquierda y luego a la derecha, puede guiar a un capitán tan arriesgado como Edgar Jay para salir ilesos de sus aguas someras.

Quitasueño o “Queena Reef”, como le llaman los raizales, es un banco coralino oceanico ubicado a 110 kilómetros al norte de la isla de San Andrés, en pleno mar Caribe occidental, parte de los cayos del norte del archipiélago.

Serrana y Quitasueño son territorios colombianos. Sin embargo, tras el fallo de la Corte Internacional de Justicia en La Haya, quedaron dentro de la Zona Económica Exclusiva de Nicaragua, lo que cambió drásticamente la dinámica de la región.

Esta condición conocida como “enclave”, implica que los pescadores raizales que antes navegaban por aguas propias para llegar hasta los cayos, ahora deben cruzar aguas nicaragüenses, bajo riesgos de seguridad latentes. Esto ha dificultado el acceso, la pesca y el tránsito de quienes históricamente han dependido de sus recursos. Por el contrario, esa extensión de mar se ha abierto más a la pesca industrial e ilegal.

Según la Corporación Ambiental Coralina, Quitasueño posee una conectividad biológica capaz de albergar pastos marinos y una gran diversidad de especies: peces arrecifales como pargos, meros y chernas, además de langosta, caracol pala, tiburones, rayas y tortugas. Su riqueza científica es notable, con al menos 75 especies de macroalgas registradas, varias inéditas para Colombia.

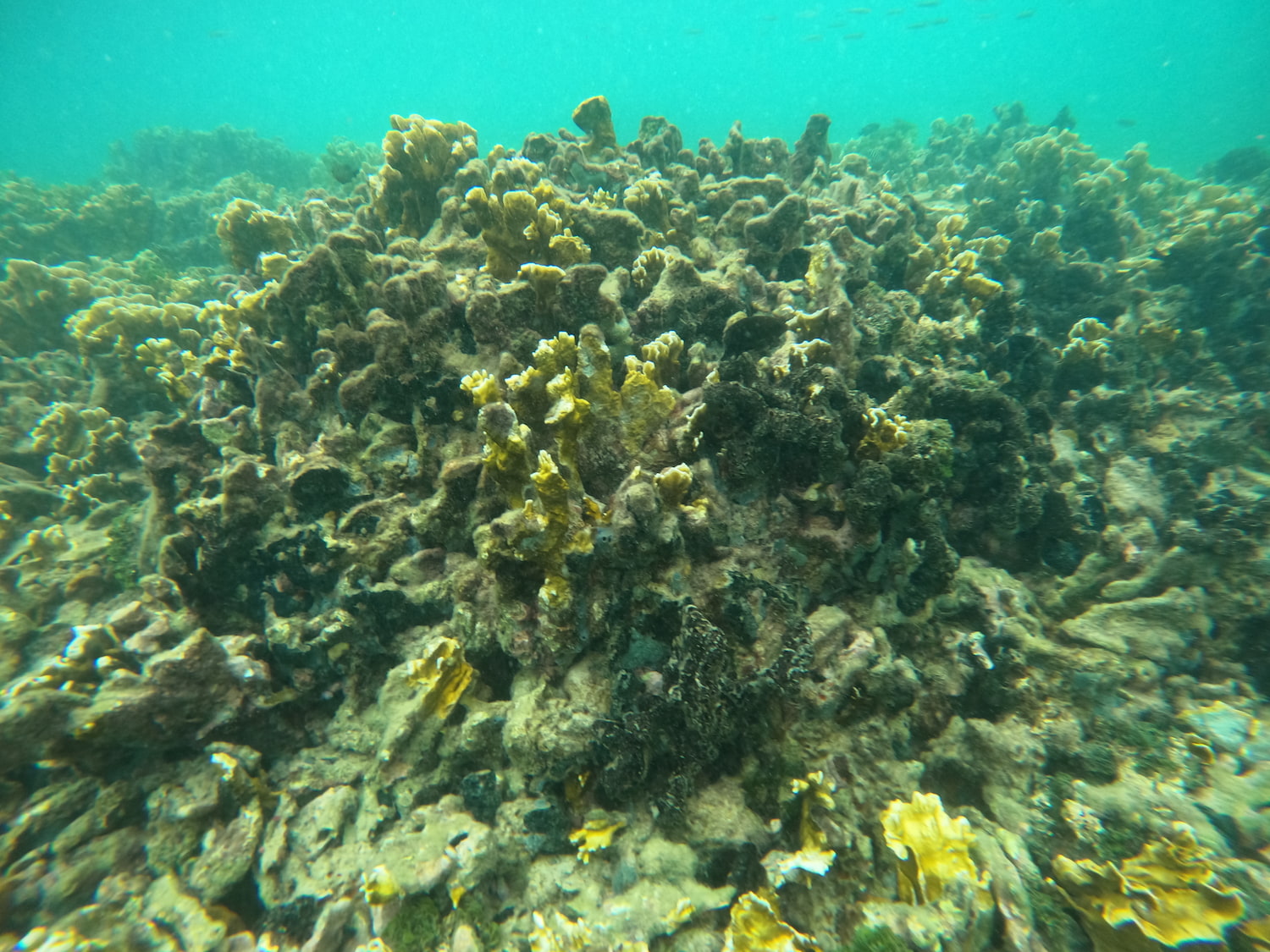

Pero Quitasueño sufre un deterioro acelerado de sus corales por la sobrepesca, el calentamiento del mar y las enfermedades, lo que amenaza su biodiversidad y pone en riesgo la seguridad alimentaria y la relación cultural del pueblo raizal con su arte ancestral de pesca.

Maritorio, no un baldío

Un día después, de regreso a Providencia y aun con la memoria impregnada de lo que vimos haciendo snorkel en Quitasueño, el profesor Márquez me comparte sus impresiones al respecto: “En Quitasueño nos bajamos en un sitio muy frecuentado por los pescadores de langosta. Aunque fue un hallazgo afortunado para efectos de observación, el panorama no fue grato. Es clarísima la evidencia del impacto de la pesca industrial e ilegal. La mayoría de las cabezas de coral estaban deterioradas como si algo hubiera pasado por encima de ellas, y eso es exactamente lo que ocurre con la pesca con nasas” explica.

Las nasas que refiere el profesor Márquez son de dos tipos: La industriales, conocidas como langosteras, son estructuras pesadas de madera y cemento, fabricadas en su mayoría en Honduras, que se depositan en el fondo del mar. Las artesanales en cambio, son más livianas y construidas generalmente por los propios pescadores artesanales con madera y mallas metálicas o plásticas. Aunque ambas permanecen fijas, al ser lanzadas y recuperadas golpean los corales y remueven sedimentos, generando impactos sobre los arrecifes.

El debate se ha tornado tan complejo como tenso y en algunas ocasiones incluso violento. Tanto en la superficie como en el fondo lo que está en disputa son los derechos colectivos del pueblo étnico raizal y los residentes legales del archipiélago. Pero también la regeneración de los ecosistemas y recursos marinos que unos defienden como herencia y cosecha, mientras otros los explotan de manera insostenible.

“A la reserva Seaflower ‒dice el profesor Márquez‒ tenemos que dejar de pensarla como un gran baldío que no tiene dueño, sino como el maritorio de los raizales”.

Maneras de ser pescador

Son las tres de la madrugada y la isla de Providencia duerme. En silencio cinco pescadores artesanales raizales independientes revisan sus líneas de mano y surten el hielo donde acomodarán el pescado que piensan capturar. Encienden la embarcación, lista para cinco días intensos en los cayos del norte.

A noventa kilómetros, en San Andrés, al mismo tiempo, una veintena de hombres llegados de San Onofre, Sucre, esperan órdenes de los capitanes de la flotilla comercial artesanal que los llevará a las mismas aguas, pero por tres largas semanas.

No siempre hubo esta competencia sigilosa entre nativos y foráneos. En sus orígenes, la pesca de los primeros pobladores del archipiélago fue influenciada probablemente por prácticas heredadas de los indígenas Miskitos de las costas de Nicaragua, mucho más cercanas que las de Colombia. Estos pescadores eran especialistas en la pesca de tortugas marinas, una tradición que con el tiempo las pondría al borde de la extinción.

Desde entonces, la pesca en el archipiélago se ha desarrollado de manera continua. San Andrés se encuentra más cerca de los cayos del sur: East South, East Cay (Cayo Bolívar) y Albuquerque. Providencia, por su parte, está más próxima a los cayos del norte: Quitasueño, Serrana y Roncador, donde se encuentra la mayor diversidad de recursos.

Esto tuvo sus efectos en el desarrollo de la actividad y los modelos de pesca entre ambas islas. Los providencianos se convirtieron en hábiles navegantes de altamar, con un gran sentido colectivo. Los sanandresanos ‒limitados por la distancia a esos bancos, cayos y atolones prodigiosos‒ cultivaron más la pesca de subsistencia y de mercado.

Desde el principio, la pesca en San Andrés se hacía en canoas de remo usadas para faenas cortas, en general cerca de la costa y dentro de la bahía. El retorno de estas expediciones siempre fue rápido. Sus artes de pesca consistían en líneas de mano, nasas pasivas alrededor de los arrecifes y buceo a pulmón. Es decir: al alcance de la mano de un pescador modesto. Lo que pescaban era para consumo familiar y local, con lo que lograban abastecer a la isla.

Luego, en los años 50 llegó el proceso de “colombianización”: el gobierno central empezó a gestionar para integrar más el archipiélago al tejido nacional, lo que significó un cambio nefasto para la cultura raizal. Esto resultó, entre otras cosas, en la ley 127 de 1953, que convirtió a San Andrés en Puerto Libre. Aparejado a esto llegó la industria del turismo, que cambió las dinámicas de la pesca: ya no bastaba con alimentar a los raizales, sino también, y de manera creciente, a los foráneos.

En Providencia y Santa Catalina las cosas fueron diferentes, siempre con un enfoque más cultural y comunitario. Por ejemplo, los providencianos navegaban a los cayos más lejanos en catboats, embarcaciones de madera con un solo mástil y vela, llevadas a Providencia desde las islas Cayman.

Los catboats navegaban con varios pescadores que cubrían las largas distancias entre cayos y bancos usando únicamente el viento. En el presente únicamente son utilizados en regatas y eventos propios de la cultura marítima de Providencia. Hoy estas embarcaciones son consideradas como patrimonio cultural inmaterial de los isleños raizales, con un plan especial para su protección que no se cumple porque no hay voluntad política.

Cuando hacían esas faenas de largo aliento, los pescadores montaban campamentos en Serrana y otros islotes y bancos. Para sus capturas utilizaban líneas de mano, nasas y buceo a pulmón. Era una pesca a escala humana.

Aquel tranquilo panorama pesquero cambió radicalmente desde los años 70, cuando se introdujeron embarcaciones más robustas y tecnificadas. También para esa época Colombia firmó el Tratado Vásquez-Saccio, vigente hasta hoy, que permite a Estados Unidos tener derechos de pesca y alcances estratégicos en los cayos de Quitasueño, Serrana. Se empezó a posicionar la pesca industrial.

Un cambio en la pesca industrial

El 19 de noviembre de 2012 multitudes de sanandresanos se reunieron en diferentes puntos de la isla para escuchar el fallo de la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Era el punto culminante de un litigio de décadas entre Colombia y Nicaragua por el mar territorial del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Al filo del mediodía, los isleños hicieron un silencio sepulcral en el parque Manawar, plagado de pancartas con arengas y banderas del pueblo raizal: se habían perdido 75 mil kilómetros cuadrados de un territorio marino equivalente al área terrestre de Panamá. El fallo le reconocía a Nicaragua esa parte sustancial de la plataforma marítima al este del meridiano 82.

El dolor del pueblo raizal por el despojo del maritorio quedó ahogado después por los lamentos de las pérdidas que le acarrearía a la pesca industrial.

Una de las quejas más comunes de esos días y de los alegatos posteriores es que la defensa de Colombia no incluyó en su relatoría al pueblo raizal. Los líderes comunitarios concluyeron que un punto clave para el fallo en contra fue que no incluyeron la presencia de pescadores artesanales raizales en esas aguas, pero sí de la gran flotilla de pesca industrial multinacional.

El fallo golpeó fuertemente a las empresas pesqueras industriales asentadas en el departamento y en especial a los pescadores raizales, porque ya no podían entrar a Luna Verde, un banco prolífico de pesca tradicional raizal que quedó en el área adjudicada a Nicaragua.

Al cabo de dos años ‒al no poder seguir pescando en las zonas ahora nicaragüenses‒ las pesqueras industriales se vieron obligadas a cambiar de puerto. Antillana S.A. quedó como la única empresa de corte industrial que sobrevivió.

Alex Barrios, líder pescador artesanal de Asopacfa, recuerda que un par de años antes del fallo era usual ver en la bahía de San Andrés a cerca de medio centenar de embarcaciones industriales procesadoras, especialmente de langostas, el oro del Caribe.

Tras el fallo de La Haya la pesca comercial artesanal se ha bifurcado en dos corrientes. De un lado están los pescadores que mantienen las artes tradicionales bajo parámetros de sostenibilidad. Por el otro, aquellos que con mano de obra foránea operan con un carácter más extractivista.

Según el veedor ciudadano y presidente de la liga de consumidores del archipiélago, Leandro Pájaro Balseiro, un interlocutor de la comunidad, la pesca industrial no ha dejado nada al archipiélago: “Al tener el monopolio de la pesca, captan toda la operación para dedicarse solo a la captura de langosta, el poco pescado que procesan también se va hacia afuera. Ni siquiera se distribuye en las islas a un precio accesible”, comentó.

La única jugadora industrial

¿Por qué Antillana no se fue, como el resto de empresas? Nadie da una respuesta precisa, pero lo cierto y constatable es que es la única empresa industrial que hoy opera formalmente en el archipiélago, con una flota de seis barcos registrados en San Andrés, desde donde zarpa hacia los cayos del norte y reporta su producción.

Antillana tiene sede en Cartagena y es un importante jugador del mercado nacional. Exporta el noventa por ciento de la langosta espinosa extraída del archipiélago. El restante diez por ciento lo distribuye en restaurantes locales, según datos de la AUNAP.

Además de operar con su propia flota, Antillana mantiene vínculos con cerca de quince empresarios pesqueros comerciales artesanales raizales, quienes faenan con personal foráneo para extraer principalmente langosta y abastecer así la cadena industrial.

A través de la figura del “permiso integrado de pesca” Antillana termina sumándole a su cuota las capturas provenientes de estas faenas, lo que en la práctica representa un volúmen superior al que le correspondería. Esta situación ha sido señalada por muchos como una práctica irregular dentro del manejo pesquero del archipiélago.

Aquí es donde cobran dimensión las subcategorías de pesca comercial artesanal. Las tres palabras juntas.

Estos empresarios raizales alguna vez fueron hábiles pescadores tradicionales. Hoy operan con barcos de menor escala que los industriales, pero con mucha más capacidad que las artes tradicionales de pesca. A sus faenas de hasta veintiún días a los cayos del norte llevan a esta tripulación no residente, especializada: los rinconeros.

Se trata de pescadores de Rincón del Mar, un pueblo pesquero reconvertido al turismo, a más de ochocientos kilómetros de distancia, en la región costera de San Onofre (Sucre). Esta actividad laboral tan lejos de su tierra de origen genera otro conflicto con los pescadores raizales.

“Antillana es la empresa que compra langosta al por mayor, son los que ponen precio. Esa es la relación con los empresarios pesqueros raizales ya que financian las faenas donde traen a los pescadores rinconeros, Antillana tiene el monopolio y quiere mantenerlo a como dé lugar”, explica Edgar Jay.

La voz del capitán Jay resume lo que otros líderes del archipiélago han dicho para este reportaje: Hay una lucha en pie por los derechos de pesca artesanal y por la erradicación de un modelo que se considera el causante de esta profunda crisis estructural.

“El pueblo raizal se demoró en reaccionar, pero lo estamos haciendo y les estamos diciendo que ellos ya no pueden vivir de los pescadores de la isla y tienen que retirarse con su modelo pesquero nefasto. Los pescadores artesanales raizales ¿han estado pescando para la supervivencia y la seguridad alimentaria o han estado al servicio de la pesca industrializada que se lleva todos los recursos hacia afuera?”, se pregunta.

La Federación de Pescadores de Providencia y Asopacfa de San Andrés, que reúne a cerca de trescientos pescadores, viene haciendo propuestas de transición hacia un modelo pesquero sostenible con enfoque étnico, ambiental y territorial. Pero esa meta tiene muchas talanqueras.

“Esa pesca industrial tiene que erradicarse totalmente de nuestros bancos y dejar de explotar a esos hombres que suben a sus barcos. Solo los dueños y el capitán van ganando siempre. ¿Cómo es posible que una embarcación de esas sale aproximadamente un mes para trabajarle a una empresa industrial que se lleva todo para afuera?” cuestiona el joven pescador Ling Jay de la Asociación Pesproislas, una aliada de la Federación de Pescadores de Providencia y Santa Catalina.

Frank Escalona ‒representante del sector industrial, de los naseros y de la Asociación We Fishing, que agrupa a los empresarios pesqueros comerciales‒ sostiene que la resolución 1972 de 2023 fue expedida sin la debida concertación. En consecuencia, ha afectado a los empresarios pesqueros. Explicada de manera muy básica esta resolución regula quién puede y quién no puede pescar en el archipiélago.

Según explica, las medidas restrictivas ponen en riesgo la estabilidad de familias locales, pues sin el personal foráneo los barcos no pueden zarpar. “No se trata solo de los dueños de barcos”, aclara, “sino de toda una cadena de trabajadores que se verían excluidos por decisiones que irónicamente, dicen protegerlos”

Escalona insiste en que el modelo pesquero del archipiélago ha sido históricamente uno de los más vigilados y regulados del Caribe. También reconoce que, como en toda actividad, existen excepciones y casos de incumplimiento, pero afirma que la mayoría de actores industriales y comerciales artesanales respetan las normas ambientales y de conservación.

Desde su mirada, el debate de la pesca en el archipiélago no debería centrarse en excluir actores, sino en construir un ordenamiento incluyente que garantice la sostenibilidad, soberanía y empleo para todos. “El territorio que nos queda después del fallo de la Haya es vasto y productivo”, dice, “pero si el Estado no hace presencia ni fomenta una pesca responsable, los verdaderos depredadores seguirán vaciando nuestras aguas”.

Prósperos o blanqueados

Hablar de seguridad y soberanía alimentaria a través de la pesca no es lo mismo en ambas islas.

El modelo artesanal y comunitario explica por qué Providencia aún tiene recursos cerca a sus costas y canales más próximos. Por esa razón pescadores como Rolando Taylor y su papá hacen moñona casi todos los días. Usualmente al mediodía ya tienen dinero en el bolsillo, producto de una faena exitosa.

Como de costumbre ‒desde que I-Fish Association levantó su sede, hace tres años‒ se les ve entrar por el canal de Salt Creek, con una sonrisa en la cara. El padre, quien también se llama Rolando, es un adulto mayor, avezado capitán y pescador de actitud adusta. Empieza a destapar las neveras plásticas y de icopor para descubrir el tesoro que su hijo ha pescado en modalidad de apnea con ganchos y arpón: unas cien libras de producto fresco y de calidad.

En una mesa de madera que da la vista al arroyo que se une con el mar, componen, como si se tratara de un bodegón artístico, langostas, pargos pluma, y hasta meros. Luego los limpian y pesan para guardarlos en los congeladores de I-Fish. Estos abastecen a la comunidad y al turismo de pequeña escala concentrado en posadas, hospedajes y restaurantes atendidos por gente local. Otra parte se comercializa en San Andrés y también se exporta al interior del país.

Pocas veces los he visto irse en blanco. Viven dignamente de la pesca y se reservan buenos productos que llevan a casa o bien pueden compartir y canjear con su comunidad. De esta manera Rolando, el hijo, desde hace cinco años se ha reconvertido en un próspero pescador artesanal raizal.

Su caso es copia de otros en asociaciones, cooperativas y pescadores en Providencia. Por ejemplo, Nick Howard es un prodigio de pescador independiente que también vive del turismo náutico desde muy joven.

Todas las mañanas estos pescadores preparan sus cavas de diferentes tamaños, rotuladas con nombres de gentes y negocios de San Andrés. Allá, tras el trayecto de unas cuantas horas en barco, las reciben algunos revendedores y otras van directo a restaurantes como La Regatta, Velero, Rosini o Donde Glenia.

Por eso no es soberbio repetir lo que proyecta el líder Edgar Jay: “Providencia puede suplir la demanda de pescado de San Andrés y también ser capaz de exportar sus productos al continente sin intermediarios”.

En San Andrés, en cambio, las faenas de moderado éxito y en blanco son mucho más comunes para los pescadores artesanales independientes o los asociados en cooperativas como la Fisherman Place y el Cove.

Joseph William Escalona, es un raizal de los que ya casi no se ven en San Andrés: pescador, agricultor y beisbolista. Hoy salió a faenar desde las cuatro de la madrugada y regresó casi a las once de mañana sin producto. Aquí decimos coloquialmente “blanqueado”. Mar afuera, por la circunvalar del kilómetro 3, nada picó en su nailon. Más tarde le tocará comprar una libra de pollo, carne o salchichas, para completar su almuerzo con algo de lo que ha cosechado su mamá, Juanita.

En San Andrés, la gente y en especial las amas de casa se quejan de que la canasta básica está por las nubes. Casi todo lo que se consume en la isla llega por barco o avión. En las casas se come básicamente carne de res, cerdo y pollo. El pescado es privativo para los fines de semana o los encuentros comunitarios o familiares en los que medie la preparación de un rondón, el plato más típico de la isla.

A la hora del almuerzo de un día cualquiera los restaurantes de la zona céntrica de San Andrés están abarrotados de gente. El paladar de los turistas pide a gritos pescado. Si están de vacaciones en un destino de playa hay que comer pescado, suponen. Pero comen lo que les pongan en el plato. Para muchos de ellos no hay diferencia entre un pargo local o una tilapia cultivada en el continente; o entre pescado de río o de mar. Poco les importa saber de dónde viene lo que están comiendo ni sus efectos ambientales o sociales.

Christian Harvey, Secretario de Agricultura y Pesca Departamental, quien antes fue banquero y empresario pesquero comercial artesanal, lo reconoce tristemente: “Tú haces un sondeo somero y no. Nosotros no estamos comiendo lo que pescamos. Está documentado que estamos trayendo más pescado de río al departamento. Según las guías de producto, los comerciantes traen más pescado de afuera”.

Volviendo a la expedición, en Serrana, los pescadores hicieron allí una demostración de pesca con reel. Lanzados a una profundidad de treinta metros, en poco tiempo pescaron unas cien libras de bonito. Con esta especie se hacen preparaciones típicas como el fish ball, bolitas de pescado picantes que se comen con fritard, un pancito de harina frito. También sirven como carnada. Recientemente un empresario continental ‒que antes les compraba a los pescadores artesanales raizales‒ trajo más de una tonelada de bonito del Pacífico: inundó el mercado de producto de otro mar, a menor precio.

Si con frecuencia los pescadores de subsistencia de San Andrés se quedan en blanco, otra cosa ocurre con los empresarios pesqueros raizales. Tras sus faenas en los cayos del norte es difícil, por no decir imposible, que sus embarcaciones regresen con las cavas vacías. Además de la predominante langosta traen algún remanente de pesca blanca que no alcanza para suplir el comercio local, pero sí a sus familias y a una que otra persona de la comunidad.

“Prácticamente aquí en las islas el pescado es un lujo. Es paradójico y absurdo que nosotros viviendo en la mitad del océano no podamos tener acceso a sus recursos, que no podamos beneficiarnos ni siquiera para la seguridad alimentaria, mucho menos para la soberanía alimentaria”, me dijo Leandro Pájaro, el presidente de la liga de consumidores.

Mucha ley, poco cumplimiento

La clave para las buenas faenas de estos empresarios pesqueros raizales está en la mano de obra de los pescadores rinconeros. La mayoría entra a la isla como turistas y luego les gestionan los permisos de trabajo. Son avezados buzos a pulmón, con unas condiciones casi sobrehumanas que solo pueden ser igualadas por algunos pescadores providencianos.

Una fuente de la Oficina de Control, Circulación y Residencia (Occre) que prefirió no ser nombrada me aclaró que ellos ingresan al departamento por vía aérea a San Andrés, tras agotar todas las publicaciones de la bolsa de empleo del Sena en búsqueda de pescadores locales. Sin embargo, en algunas ocasiones sus patrones incumplen las normas saltándose algunos pasos como traerlos con los permisos de trabajo ya diligenciados y no como turistas para luego legalizarlos aca.

El decreto 2762 de 1999 de la Occre tiene como objetivo controlar la densidad poblacional para proteger a los raizales. Desde el comienzo ha sido un punto de fricción en el debate entre pescadores raizales y rinconeros. En la práctica la Occre no ha sido consistente con su aplicación. Por un lado es flexible frente a la llegada de trabajadores foráneos que sostienen la pesquería industrial, pero también los expone a procesos de expulsión expeditos.

El decreto 2762, el principal mecanismo legal del Departamento para estos temas, es uno entre varios: existe un robusto marco normativo local, nacional e internacional sobre pesca, los derechos étnicos, de los nativos, la protección medioambiental y sus temas conexos. El problema no es de leyes, sino su cumplimiento efectivo.

En ese orden de ideas, actualmente la resolución 1972 de 2023 de la Aunap, que regula quién puede y quién no puede pescar en el archipiélago, sigue siendo objeto de debates, impugnaciones y embrollos jurídicos. Es una herramienta para restablecer a los raizales sus derechos preexistentes de pesca exclusiva artesanal en su maritorio. De aplicarse al pie de la letra significaría el fin de la comercialización industrial de recursos como la langosta.

Al respecto el líder pescador Edgar Jay quien ha jugado un rol fundamental en la lucha por la reivindicación de los derechos de pesca de los raizales, afirma que lo que se intenta es restaurar un orden jurídico que nunca se ha aplicado plenamente.

“Nosotros, los pescadores de Providencia, no vamos a permitir que otros vengan a saquear nuestros recursos. Así como nosotros no lo haríamos en ningún otro lugar, nadie debe hacerlo aquí. Está en juego nuestro derecho a la vida”, afirmó.

Por su parte Erlid Arroyo, pescador y ex secretario de agricultura departamental argumenta: “El modelo que están implementando con los rinconeros es lo que finalmente afecta los bancos de pesca, más que en lugares someros, con buceo a pulmón. También se ha incrementado el buceo con compresor por personas de Honduras y Nicaragua que llegan a los bancos de Quitasueño, Serrana y Serranilla”.

Mientras se redactaba la versión final de este reportaje la Aunap y la Dimar firmaron, a mediados de octubre, la resolución 2182 de 2025. Esta define los parámetros para identificar qué es pesca de subsistencia y qué es pesca comercial artesanal. En particular precisa que la pesca artesanal comercial debe ser de pequeña escala, lo que se aleja de la actividad industrial. Aún es pronto para saber sus efectos y si, a diferencia de las anteriores, su cumplimiento traerá los cambios y el cumplimiento de los derechos que esperan los pescadores artesanales.

Rinconeros: la otra cara de la moneda

En el departamento insular hay cerca de mil trescientos pescadores artesanales raizales y residentes registrados en el Libro Departamental de Pesca, pero lo cierto es que en San Andrés prácticamente no hay quien quiera ser empleado para las faenas de largo aliento en los cayos del norte. Resultado de esto, el grupo de empresarios raizales se consolida con la mano de obra de afuera.

Aquí se les dice rinconeros, pero su gentilicio correcto es rincomarenses. Son pescadores con herencia afrodescendiente de Rincón del Mar, un territorio costero de San Onofre (Sucre) a 840 kilómetros de distancia por mar abierto de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Eso equivale a unas 36 horas en una embarcación de pesca industrial y de dos a tres días en una lancha rápida o de pesca artesanal, con todos los riesgos que eso supone.

En San Andrés la labor difícil y riesgosa de bucear a pleno pulmón para atrapar langostas les trae buenas compensaciones económicas si tienen cabeza y ahorran. Hay otros que malgastan toman todo lo ganado, según se conoce en ambos lugares.

Joaquín Jiménez es de los que piensa en grande. Mientras se encuentra de faena en los cayos del norte, su esposa Timelvi, junto a los miembros de su familia, atiende uno de los mejores restaurantes de la playa de Rincón del Mar, “El Clemón”. Me cuenta entusiasmada que en la pasada faena el pago le dio a su marido para completar la compra de un nuevo motor para su embarcación de turismo.

Mientras hago un pedido de pescado guisado para comerlo con mi madre, agradezco en silencio que haya venido conmigo, sacando todo el coraje que aún le queda tras mi primer viaje periodístico a este lugar. Entonces desde Sincelejo, familiares y amigos nos hicieron muchas prevenciones, basados en una memoria colectiva de los hechos violentos del conflicto armado. En realidad me siento sobrecogida.

La relación entre sanandresanos y rincomarenses es tan estrecha como ambivalente. Por un lado, ambos son pueblos de mar que comparten familias, oficios ligados al turismo y la pesca. Los rincomarenses, una comunidad también desplazada de su territorio, han encontrado en San Andrés un espacio para mejorar su economía. Pero, por otro lado, también son percibidos como competencia laboral injusta.

“Muchos de ellos han conformado familias en San Andrés pero la Oficina de Control y Circulación de Residencia no puede revelar cuántos hay en calidad de residentes legales así como tampoco cuántos han sido expulsados”, me comenta la misma fuente reservada de la Occre.

Los pescadores rincomarenses son parte de nuestro paisaje desde los años 80. Son personas comunitarias y musicales. Los raizales tienen el calipso y el mode up; ellos, el bullerengue y el baile cantao, con los que expresan alegría, duelos y también inconformidades. Con estos mismos ritmos acompañan la memoria oral que vive en las leyendas locales, en los relatos de pescadores y en las historias de luchas por sobrevivir.

Constato que en el pueblo no hay un hospital o un puesto de salud, saneamiento ni alcantarillado. Las calles internas son en su mayoría de tierra y hasta hace apenas un par de años se normalizó la vía que lo comunica con San Onofre, su cabecera municipal.

Rincón del Mar, que a muchos les sugiere un idílico paraíso Caribe, ha sufrido mucho. El conflicto armado le dejó unas tres mil víctimas entre muertos y desaparecidos. Hoy siguen padeciendo rezagos de esa guerra por el territorio. El creciente turismo le ha significado nuevos ingresos, pero también profundos retos para la identidad y la vida comunitaria.

Además, desde hace un par de décadas sufre varias amenazas ambientales. En 2007 Ecopetrol inició la exploración mar afuera en el Golfo de Morrosquillo. Esa prospección incluyó a las islas San Bernardo y el frente a las costas de Tolú, Coveñas, Verrugas, Rincón del Mar y otros corregimientos. En 2014 enfrentaron las consecuencias del primer derrame, al que le sucedieron otros cuatro hasta el 2016 con afectaciones difícilmente reversibles para los ecosistemas coralinos, los recursos y la salud de los habitantes.

En este segundo viaje a Rincón del Mar me encuentro en la casa del líder social y pescador Adolfredo Márquez. Él fue uno de los primeros rinconeros en pescar en aguas del archipiélago de San Andrés, a bordo de una embarcación industrial en los años 80.

A mi llegada Adolfredo organizó una reunión con otros pescadores y algunos vecinos. Somos más de quince personas. Entre ellos, reconozco a un par de pescadores que se turnan para ir a San Andrés y volver a casa. Vino un turista colombiano, Javier Cristancho, residente en Barcelona, quien al escuchar de nuestra reunión quiso acompañarnos para advertir sobre los peligros y vulneraciones que, en su criterio, le traerá a toda la región el proyecto del Canal del Dique.

El ambiente se siente un poco pesado, quizás por la memoria compartida de lo qué ocurría no hace mucho, cuando no se podían reunir más de tres personas a dialogar. Por eso les tocó abandonar sus cooperativas y asociaciones. Una alternativa era ir a pescar en un territorio menos hostil. “Cuando estábamos en lo peor del conflicto armado muchos pescadores prefirieron irse a trabajar a San Andrés, con todos y los rigores que saben de ese modelo de pesca, que estar acá en casa pagando el pato”, sentenció Adolfredo en esa reunión.

Este pescador de mediana estatura, contextura fuerte y aspecto serio me llevó un día después hasta Tolú para mostrarme la dimensión de la lucha ambiental. A bordo de una lancha de los hermanos Zúñiga, de la pesquera Los Mellos, entrevisté a Manuel Lucio García Teherán, apodado ‘Pilio’. El es el representante legal del Consejo Comunitario de Negritudes Nelson Mandela.

Mientras la potente embarcación con un motor de trescientos caballos de fuerza ruge avanzando entre el oleaje, Pilio me amplía y da contexto sobre la denuncia que Adolfredo y él han venido liderando por las comunidades de Tolú, Zona del Palmar y otras, contra las acciones del muelle de Puertos Asociados Compas S.A.

“Nosotros no nos oponemos al desarrollo” ‒empieza diciéndome‒ “pero el desarrollo de Compas, ha sido negativo porque ha contaminado a la comunidad y el territorio con el polvo de carbón que genera la operación de este muelle que tenemos a mi espalda”. Según datos registrados en su página web este negocio rompió récord en 2021 con la exportación de 56 mil toneladas de ese mineral.

Pilio me repite un inventario de acciones negativas en la región: “Primero, el gran cargue a cielo abierto de carbón que va a penetrar a las orillas de las playas de Tolú y en terrenos que ya no producen nada. Segundo, la inacción de CarSucre frente a las evidencias. Tercero, la falta de compensación a las comunidades que tienen de vivir aquí más de sesenta años como Palmar, Santiago de Tolú, Coveñas y hasta Rincón del Mar”.

Adolfredo ha guardado silencio casi todo el tiempo, mientras entrevistaba a Pilio y otros compañeros de lucha. A unas nueve millas de distancia vemos la exploración petrolera en pleno Golfo de Morrosquillo, pero no podemos aproximarnos porque está restringido por la Dimar. Él teme que todos estos desarrollos en nombre del país terminarán por desplazar a su pueblo.

La bonanza del caracol pala

En los años 80, cuando Adolfredo Márquez era un joven inquieto aceptó una oferta para trabajar en un barco industrial fondeado en el Golfo de Morrosquillo. La presencia a bordo del capitán y propietario, con su esposa e hija, le dio la confianza para embarcarse y reclutar a dos de sus hermanos y otros hombres para completar nueve pescadores.

“Años después, en 1988, nos bajamos en San Andrés por un desperfecto en la embarcación que causó el huracán Joan. La emergencia nos cogió en los cayos, nos hizo buscar ayuda, pero antes de eso, nadie arribaba por allá”, me comentó.

Probablemente, según su relato, ellos fueron los primeros rincomarenses en aventurarse a pescar en los cayos del norte, ingresando precisamente por Quitasueño. En aquel entonces la pesca industrial era promovida por el propio Estado, y en ese escenario se mezclaban embarcaciones con patentes y otras de carácter ilegal, que dominaban ese fragmento del Mar Caribe, entonces repleto de pescadores hondureños y nicaragüenses dedicados a la extracción masiva del caracol pala, la gran bonanza del momento.

Fue tanta la explotación de esta especie ‒clave para el ecosistema marino del archipiélago‒ que en el área de San Andrés, donde abundaba, ahora es muy difícil encontrarla. En 2007 el Juzgado Único Administrativo de San Andrés expidió una sentencia, vigente todavía, que ordenó la protección del caracol en varias zonas de la Reserva Seaflower.

Adolfredo recuerda su primera faena en los cayos del norte, que duró cerca de 45 días. Al principio no tenían idea de cómo manipular el caracol, pero como eran buenos buzos desde pequeños, aprendieron rápido de los pescadores foráneos que se encontraban en las mismas condiciones.

La langosta y el pescado no eran productos tan apetecidos entonces. Pero el caracol pala sí. Por esa primera gran captura ganaron cada uno sesenta mil pesos que les dieron en mano cuando desembarcaron en Cartagena. “Jamás habíamos tenido tanto dinero junto. Nos alcanzó para comprar televisores, vajillas, neveras y ropa con las que llegamos a donde nuestras familias, que nos habían dado por desaparecidos porque no podíamos comunicarnos”.

Después de ellos, con la consolidación de la pesca industrial en el archipiélago, se abrió el mercado de la langosta y fueron llegando más y más pescadores de Rincón del Mar.

Adolfredo tiene ahora sesenta años y hace veinte dejó de pescar para los industriales. Se volvió un líder social y activista ambiental, frente a los peligros de ver desaparecer a su comunidad bajo el desarrollo de proyectos extractivistas.

Tres días después de mi llegada por segunda vez en menos de un año a Rincón del Mar, tuve la fortuna de explorar el mar con él. Antes de zarpar, me comentó Mari, su esposa: “Hace dos años que no se metía al mar, se ha encerrado mucho, todo el tiempo en el celular y viendo en la televisión lo que dice el presidente Petro”. Yo sonrió.

Bajamos su lancha del remolque de palos de madera al mar, con su hijo Ángel. La pulcritud de la embarcación muestra que hace tiempo no tocaba agua, como su dueño. Zarpamos a las 7:30 a.m. en un recorrido que sobrepasa el interés periodístico.

En cierto sentido la bahía entera es un acto de resistencia. Mientras navegamos pienso que aquí la resiliencia de los pobladores, de los corales, de la fauna y la flora marina, resisten a los proyectos petroleros, de gas y carbón, a la otrora sobrepesca que dejó recursos escasos y ecosistemas marinos degradados cerca a sus costas. Para rematar, está el calentamiento global y la enfermedad de los corales.

Avanzamos bordeando la costa. El ruido del motor perturba tanta belleza. Veo altos cocoteros y una vasta zona de manglar que funcionan como guardería de peces, caracoles juveniles y de las langostas en pequeñas comunidades que piden tregua con sus antenas listas como defensa para poder llegar a una talla adulta. Los productos de mar locales puestos en las mesas de los vendedores no tienen tallas grandes: señal de que no se está permitiendo una adecuada regeneración de la fauna.

La jornada navegando por la bahía es larga. En algunos lugares nos bajamos a inspeccionar el estado de los corales. El deterioro es evidente: muertos, deformes, desgastados, de colores radioactivos. Los pastos marinos están sedimentados por capas de una especie de polvo marino. Por mi frente pasan un millar de peces diminutos. Son carnada de nadie porque no hay peces más grandes que se los coman.

Mientras me sumerjo, me sorprendo con la habilidad de Adolfredo, que ha estado haciendo apnea recogiendo caracoles pequeños. Me transporto con un recuerdo que no es mio. Lo imagino hace cuarenta años en los cayos del norte haciendo lo mismo pero con caracoles más grandes. Para haber dejado de pescar hace veinte años aún tiene buen pulmón y flotabilidad.

Durante el recorrido ha estado reuniendo estrellas de mar y caracoles pequeños dispersos. Me promete que los ubicará en una especie de santuario que está preparando más adentro de la costa, para mostrarlo luego a los turistas.

Reservas, vedas y soluciones

El 10 de noviembre de 2000, la Unesco declaró al archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina como Reserva de Biosfera Seaflower, mediante su programa “El hombre y la biósfera" (MAB). Reconocía así su riqueza y biodiversidad. Con unos 18 millones de hectáreas, es desde entonces una de las reservas más grandes del planeta.

Según el Ministerio de Medio Ambiente esta reserva es hogar de gran parte de la biodiversidad marina del Caribe Suroccidental, con más de 2.300 especies marinas registradas; protege el 76 por ciento de los arrecifes coralinos de Colombia y otros ecosistemas vitales como manglares y praderas de pastos marinos. También es el hábitat de diversas especies de tortugas marinas y un centro de reproducción para aves marinas.

Cinco años después, mediante la Resolución 107 de 2005 el Ministerio de Ambiente declaró el Área Marina Protegida (AMP) Seaflower, de 6,5 millones de hectáreas. Esta declaratoria, complementada por la Resolución 977 de 2014, la convirtió en una de las reservas naturales más importantes de Colombia con población étnica.

Por si fuera poco, el archipiélago también cuenta con el Acuerdo 002 de la Corporación Ambiental Coralina, que regula la zonificación interna y usos del Distrito de Manejo Integrado (DMI) Seaflower en esas 6,5 millones de hectáreas protegidas. Este define la ruta hacia un modelo que no colinda con el extractivismo pesquero ‒industrial ni ilegal‒ pues dicta las actividades permitidas y restringidas para garantizar la sostenibilidad de los ecosistemas.

A estos esfuerzos se suma la reciente declaratoria del Área Marina Protegida de en Serranilla y Bajo Nuevo, de 3.800 km2 presentada por Coralina en la Conferencia Mundial de los Océanos, que busca resguardar lo corales más remotos del país, proteger especies en peligro de extinción y fortalecer la conectividad ecológica del Caribe.

Como se mencionó antes, el problema no pasa por falta de normas y regulaciones. Pasa, en primer lugar, por la voluntad administrativa y política. No solo local, sino también nacional para hacer cumplir las leyes. Pero sobre todo para desarrollar un modelo distinto de aprovechamiento de los recursos pesqueros y naturales, que mantenga vivo y vigente al pueblo raizal. Las tensiones por el poder político lamentablemente parecen llevarse por delante la oportunidad que significa todo ese marco legal vigente.

A pesar que este maritorio concentra la mayoría de las áreas coralinas de Colombia, desde las mismas islas se siguen otorgando patentes de pesca industrial que se termina sumándose al impacto de la pesca ilegal.

Las amenazas por el cambio climático, como el blanqueamiento y la enfermedad de los corales, terminan por debilitar todo el sistema, de por sí frágil por la explotación pesquera. Para ponerlo en términos continentales: si un mal enfermara a todo un bosque ¿dónde y cómo se desarrollaría la cadena alimenticia que subsiste de él? Un bosque seco significa el fin de un ecosistema completo, no solo de los árboles enfermos.

“Un solo barco puede arrojar hasta 1.000 o 2.000 nasas sobre los arrecifes. Las langostas pueden recuperarse si se deja descansar la zona, pero los corales no y cada nasa que se pierde o se rompe daña el arrecife y destruye el equilibrio ecológico que sostiene la vida marina”, reitera el profesor Germán Márquez.

Además la región se encuentran en la mira proyectos extractivos de hidrocarburos que podrían ser copia de escenarios de sobreexplotación como los del Golfo de Morrosquillo.

Allí opera el terminal marítimo de Coveñas, el principal del país para carga y exportación de crudo. A este panorama se suman un proyecto de gas en el sur del Caribe ‒islas San Bernardo y Morrosquillo‒ y la dinámica de cargue de carbón en la terminal Compas de Tolú.

De manera paralela, avanza el proyecto de restauración ambiental de los sistemas degradados del Canal de Dique entre Calamar (Bolívar) y la bahía de Cartagena, con área de influencia de 435.000 mil hectáreas marinas y continentales, con consecuencias ambientales que, afectarán a Rincón del Mar y otras regiones.

Los problemas del archipiélago y el frente marino continental de San Onofre y el Golfo de Morrosquillo tienen agravantes y esperanzas en común.

Desde el archipiélago ‒con eco en el Ministerio del Medio Ambiente‒ se ha propuesto la iniciativa de la Reserva de Biósfera Transfronteriza de la organización SaltWatta Roots, que podría contar con el respaldo de la Unesco. Esta iniciativa involucraría a seis países del Caribe suroccidental: Colombia, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Nicaragua y Panamá, para proteger los recursos y ecosistemas del mar compartido, entre otras acciones.

También resuena la nueva propuesta del Acuerdo de Conservación y manejo sostenible de la pesca de I-Fish Association, que nos llevó a Serrana y Quitasueño. Se trata de una reingeniería de la pesca que puede reequilibrar los ecosistemas.

Para los rincomarenses las soluciones para recuperar sus ecosistemas y renovar sus recursos deberían empezar con las vedas en los bajos coralinos. También por involucrar a las poblaciones afectadas en los programas de restauración y la reparación colectiva por los daños ambientales de los proyectos de desarrollo que atraviesan estas comunidades.

Al final, es el mismo mar Caribe el que cobija a ambos territorios. Los problemas de un lado resuenan en el otro. Y las soluciones también.

El viaje a Serrana y Quitasueño nos dejó una certeza: en el archipiélago no solo se disputa la pesca, se disputa el sentido del mar, su pertenencia. Entre el extractivismo y la promesa de regeneración, los sistemas coralinos son el termómetro de un Estado de espaldas al mar.

Esta investigación periodística fue realizada con apoyo de la Beca Relatos de Región: periodismo local que explica Colombia, y el contenido de la misma es responsabilidad exclusiva de los autores.